ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Введение. Деменция — это гетерогенный класс заболеваний, отдельные подтипы которой выделяются на основе этиологических факторов, характера нарушений, течения деменции, а также лабораторных инструментов и нейровизуализации. Среди заболеваний, ведущим клиническим синдромом которых является деменция, можно выделить болезнь Альцгеймера, сосудистую деменцию, деменцию с тельцами Леви, болезнь Пика (лобно-височная деменция), болезнь Крейтцфельдта-Якоба (губчатая энцефалопатия), хорея Гентингтона, болезнь Паркинсона, последствия черепно-мозговой травмы, опухоль головного мозга, деменция при злоупотреблении психоактивными веществами и другие заболевания. В настоящий момент не существует лечения, которое могло бы значимо замедлить или остановить воздействие болезни Альцгеймера на головной мозг, продолжаются поиски способов улучшения методов лечения болезни Альцгеймера. Поиск эффективных и безопасных препаратов для лечения болезни Альцгеймера является крайне важной задачей, что и обуславливает актуальность разработки новых лекарственных препаратов для её лечения. Надлежащее планирование программы и проведение клинических исследований, необходимо для получения достоверных данных об эффективности и безопасности лекарственных препаратов. В настоящее время в Российской Федерации и Евразийском экономическом союзе отсутствуют документы, регулирующие проведение клинических исследований лекарственных препаратов, применяемых для лечения болезни Альцгеймера.

Цель. Целью работы стал анализ регуляторных подходов к планированию программ клинических исследований лекарственных препаратов, применяемых для лечения болезни Альцгеймера за рубежом, и оценка возможности экстраполяции на российскую клиническую практику при разработке лекарственных средств для терапии болезни Альцгеймера.

Обсуждение. Представлена стратегия проведения клинических исследований препаратов, требования к объёму и качеству данных по эффективности и безопасности. Статья подготовлена на основе утверждённых в Российской Федерации рекомендаций к планированию и разработке лекарственных средств, руководства по экспертизе лекарственных средств, а также регуляторных требований ЕС и документов Международного совета по гармонизации технических требований к регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения (ICH).

Выводы. Проведён анализ Руководства Европейского агентства по лекарственным средствам (European Medicine Agency; EMA), регламентирующего базовые принципы и ключевые аспекты проведения доклинических и клинических исследований лекарственных препаратов для лечения болезни Альцгеймера. Данные положения руководства ЕМА могут быть положены в основу при разработке программ изучения лекарственных препаратов для лечения болезни. Целесообразна разработка отечественного руководства по изучению лекарственных препаратов для лечения болезни Альцгеймера в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими в РФ.

Актуальность. Количество международных многоцентровых клинических исследований и набор пациентов неодинаков в различных странах, на это влияют самые разнообразные внешние факторы такие как наличие опытных исследовательских центров, достаточный пул пациентов, удобная логистика, наличие конкурирующих исследований, стоимость, политическая ситуация в стране, сроки одобрения клинического исследования регулятором и этическим комитетом, наличия нормативно-правовой базы для клинических исследований, гармонизированной с ICH GCP и т. д. При этом скорость набора пациентов наряду с качеством данных остаётся одной из ведущих причин изменения количества клинических исследований в странах мира. Клинические исследования, как правило, проводятся в городах, где есть необходимое оборудование для проведения протокола, и пациент может добраться без привлечения специальных усилий в клинический центр. Авторы подчёркивают, что проживание вблизи от клинического центра повышает мотивацию пациентов участвовать в клиническом исследовании. Многими авторами изучалась также связь набора пациентов и дохода.

Цель работы. Рассчитать количественное влияние факторов — страны, города (инфраструктуры) и дохода на набор пациентов.

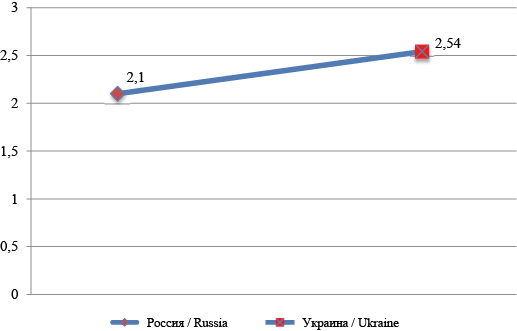

Материалы и методы. Данные получены за период 13 лет начиная с июля 2008 года по июль 2021 года во время проведения 4-х международных мультицентровых клинических исследованиях II–III фаз. Был проведён ретроспективный анализ по набору пациентов в зависимости от влияния различных факторов — страны, города (инфраструктуры) и дохода. По методу отношения шансов проведено количественное градуирование влияния выбранных факторов.

Выводы. Впервые проведено градуирование влияния на набор пациентов в клинических исследованиях внешних факторов — страны, города (инфраструктуры) и дохода. Показано, что страна, как внешний фактор имеет среднее и слабое влияние на набор пациентов. Проживание в городах Москва, Санкт-Петербург и Киев имеет почти одинаковое влияние на набор пациентов, как и страна проживания. Клинические центры, расположенные в локациях с высоким доходом населения, как правило, характеризуются более низким набором пациентов.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Оценка качества жизни является важным аспектом клинической медицины, позволяющим всесторонне оценить состояние пациента. Этот метод всё чаще используется для комплексной оценки состояния пациента и представляет возможность изменить взгляд на заболевания и пациентов за счёт использования информации, полученной непосредственно от пациентов, для анализа проблем, связанных с их заболеванием и лечением. Оценка качества жизни в остеопатии считается неотъемлемой частью пациентоориентированного подхода, дополняя целостный характер остеопатии, которая рассматривает механические, гидродинамические и нервные функции в единстве. Полученные данные свидетельствуют о значительном улучшении физического и психологического благополучия после остеопатического лечения, что подчёркивает его эффективность в улучшении качества жизни.

НЕИНТЕРВЕНЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность. В работе представлены диагностические возможности методов капнометрии и спирометрии у лиц, перенёсших инфекцию COVID-19 в лёгкой форме.

Цель исследования: оценка изменений показателей внешнего дыхания у пациентов, перенёсших инфекцию COVID-19.

Материалы и методы. Были проанализированы результаты обследования 2 групп пациентов. Группа 1 включала 30 обследуемых после перенесённой в лёгкой форме инфекции COVID-19 10 мужчин и 20 женщин, средний возраст 56,3 ± 4,2 года. Группа также была разделена по 10 человек в зависимости от периода после перенесённой инфекции 3 месяца, 6 месяцев и 9–10 месяцев. Группа 2 включала 30 здоровых добровольцев: 16 мужчин и 14 женщин, средний возраст 45,6 ± 2,4 года.

Результаты. Обследованы 2 группы пациентов: I — обследуемых, перенёсших COVID-19, II — 30 здоровых добровольцев. При капнометрии было отмечено статистически значимое увеличение наклона альвеолярной фазы у лиц, перенёсших инфекцию COVID-19 по отношению к контрольной группе при спокойном дыхании и глубоком выдохе, а также выявлены статистические различия показателей индекса Toulu. По данным спирометрии статистическая разница в показателях ОФВ1, ФЖЕЛ и соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ не была обнаружена.

Заключение. Метод капнометрии выявляет нарушения вентиляционно-перфузионных отношений в течение 10 месяцев после перенесённой инфекции COVID-19 в лёгкой форме. Изменений спирометрических показателей после перенесённой инфекции COVID-19 в лёгкой форме не отмечено. Метод капнометрии может быть рекомендован для выявления сохраняющихся нарушений у обследуемых, перенёсших COVID-19 в лёгкой форме.

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

Актуальность. В настоящий момент метавоспаление рассматривается как один из факторов инициации и развития хронической сердечной недостаточности (ХСН) с сохранённой фракцией выброса. Частым коморбидным состоянием у таких пациентов является саркопеническое ожирение (СОж). Изучение уровня вчСРБ, как маркера метавоспаления, у пациентов с ХСН и СОж является перспективным направлением для клинической медицины.

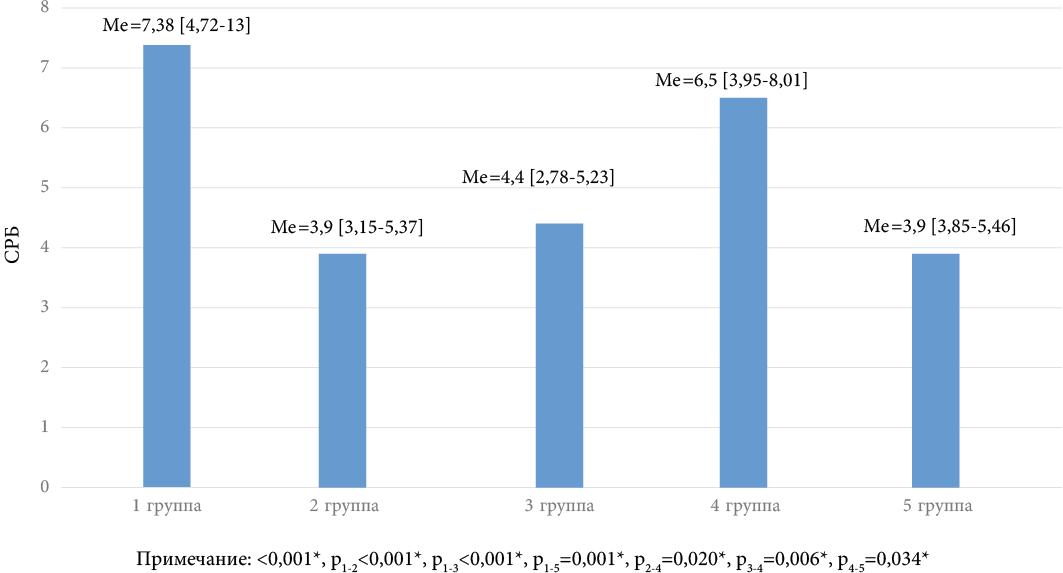

Цель исследования. Определение уровня С-реактивного белка как маркера метавоспаления у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и саркопеническим ожирением.

Материалы и методы. 298 пациентам было проведено анкетирование SARC-F (SARCOPENIA-FAST), кистевая динамометрия, биоимпедансометрия, тест «скорость ходьбы на 4 м». Были использованы шкалы клинического статуса (ШОКС), и тест с 6-минутной ходьбой (ТШХ). Изучались фракция выброса, определялся уровень вчСРБ методом ИФА (Сloud-clone, Китай). Пациенты были разделены на 5 групп в зависимости от состава тела — наличия ожирения и саркопении. Статистическая обработка проводилась с использованием пакета IBSS Statistics 25.0.

Результаты. Уровень вчСРБ в группе пациентов с саркопеническим ожирением значимо отличался от показателя в группах пациентов без саркопении, без ожирения и без нарушений состава тела. Значения были сопоставимы в группах пациентов с саркопеническим ожирением и со сниженной массой тела и саркопенией. Также было обнаружено повышение маркера вчСРБ в группе пациентов с саркопеническим ожирением, по сравнению с показателями в группах пациентов только с ожирением или с саркопенией. Функциональный статус пациентов был ниже, что подчёркивает вклад метавоспаления в течение заболевания.

Заключение. Повышение уровня маркера вчСРБ у пациентов с саркопеническим ожирением отражает более тяжёлое течение ХСН.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Актуальность. Качество неонатальной помощи недоношенным новорождённым улучшается, однако частота развития ретинопатии недоношенных всё равно остаётся высокой. Результаты лечения ингибиторами ангиогенеза зависят от препарата и антибактериальной профилактики. Частота эндофтальмита после инъекций составляет 0,028–0,029 %. Антибиотикопрофилактика не должна быть необоснованной из-за риска резистентности микроорганизмов. В научной литературе мало данных о микрофлоре новорождённых, особенно недоношенных.

Цель. Выявление основных представителей микрофлоры конъюнктивальной полости и её антибиотикорезистентность у недоношенных новорождённых, родившихся естественным путём.

Материалы и методы. Забор материала проводили с помощью eSwab системы. Последующую идентификацию микроорганизмов и определением чувствительности к антибактериальным препаратам осуществляли с помощью диско-диффузионного метода, метода двойных дисков, D-теста. Подсчёт результатов проводился с помощью анализатора

ADAGIO. Обработка результатов производилась при помощи IBM SPSS Statistics v27.

Результаты. Материал с конъюнктивы получен от 22 недоношенных новорождённых (44 глаза), родившихся через естественные родовые пути. Гестационный возраст составлял 31–35 недели, масса тела при рождении — 1385–2150 грамм. Выделено 33 микробных культуры: S. epidermidis — 84,8 %, S. aureus — 9,1 %, Kl. pneumoniae — 3,0 %, E. faecalis — 3,0 %. Стерильных посевов было — 25,0 %. Суммарная микрофлора имела резистентность в 42,4 % к аминогликозидам, в 36,4 % к фторхинолонам, в 63,6 % к макролидам, в 9,1 % к линкозамидам и в 60,6 % к цефалоспоринам. MRS фенотип выявлялся в 70,97 %. MLS-B фенотип был в 9,68 %. Бета-лактамаз расширенного спектра (ESBL) 3,03 %.

Выводы. Наиболее часто встречаемым представителем микрофлоры является S. epidermidis, который имеет высокую резистентность к фторхинолонам, аминогликозидам, макролидам и цефалоспоринам.

ОБРАЗОВАНИЕ

Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) является одной из наиболее распространённых причин заболеваемости и смертности и, как следствие, одной из важнейших проблем здравоохранения. В ближайшие десятилетия это заболевание продолжит оставаться среди ведущих причин нетрудоспособности и смертности. В работе представлены итоги первого и второго этапов тестирования слушателей курсов повышения квалификации на базе Казанской государственной медицинской академии — филиале ФГБОУ ДПО РМАНПО. Проведена оценка их знаний в динамике по вопросам этиопатогенеза, диагностики и фармакотерапии ХОБЛ.

Цель исследования. Оценить уровень знаний врачей по вопросам этиопатогенеза, диагностики и терапии ХОБЛ и определить эффективность курсов повышения квалификации, сравнив результаты двухэтапного анкетирования слушателей до и после прохождения курсов.

Методы. В статье представлены результаты статистического анализа двух этапов тестирования врачей Республики Марий Эл по анкете исследования ASCO-III (полное название проекта — Assessment of Senior Medical Students in the Field of COPD) по оценке уровня базовых знаний по вопросам этиопатогенеза, диагностики и лечения ХОБЛ.

Результаты. В анкетировании приняли участие 37 врачей. Слушатели показали значимые положительные результаты: СПО (средний уровень полноты ответа на вопрос) в 1 этапе составил 60,7 %, во втором — 85,8 % (p <0,001). Наиболее трудными оказались вопросы по выбору препаратов для антибактериальной терапии при обострениях. Так, в 18-м вопросе СПО в 1 этапе был равен 8,1 %, а в конце курсов — 56,8 %. В 19-м вопросе СПО улучшился с 13,5 до 70,3 %.

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о положительной динамике знаний врачей по вопросам ХОБЛ и демонстрируют высокую эффективность и важность «качественных» курсов повышения квалификации.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Резолюция Совета экспертов посвящена применению фторхинолонов, в частности препарата пазуфлоксацин, в условиях роста антибиотикорезистентности. Отмечается, что фторхинолоны, особенно парентеральные формы, остаются важным инструментом в лечении инфекций, вызванных резистентными штаммами бактерий, такими как ESBL-продуцирующие E. coli и K. pneumoniae. Однако рост резистентности к традиционным фторхинолонам (например, ципрофлоксацину и левофлоксацину) требует поиска новых решений. Пазуфлоксацин, как новый представитель фторхинолонов, обладает низкой перекрёстной резистентностью, широким спектром действия и высокой эффективностью при низких дозах. Препарат демонстрирует минимальную токсичность, включая низкий риск развития нейро-, кардио- и фототоксичности, а также отсутствие риска тендинитов. Клинические исследования подтверждают его эффективность при лечении инфекций дыхательных путей, мочевыводящей системы и других нозологий. Эксперты рекомендуют внедрение пазуфлоксацина в реальную клиническую практику, особенно для пациентов с риском развития сердечно-сосудистых осложнений и поражений центральной нервной системы. Также предложено проведение пострегистрационных исследований для оценки эффективности и безопасности препарата в российской популяции и рассмотрение включения его в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

ISSN 2618-8473 (Online)